はじめに(差し戻しが起きる理由)

診療所の開設届は、期日(開設後10日以内)と様式だけ整えても“最後のひと押し”で差し戻されがちです。

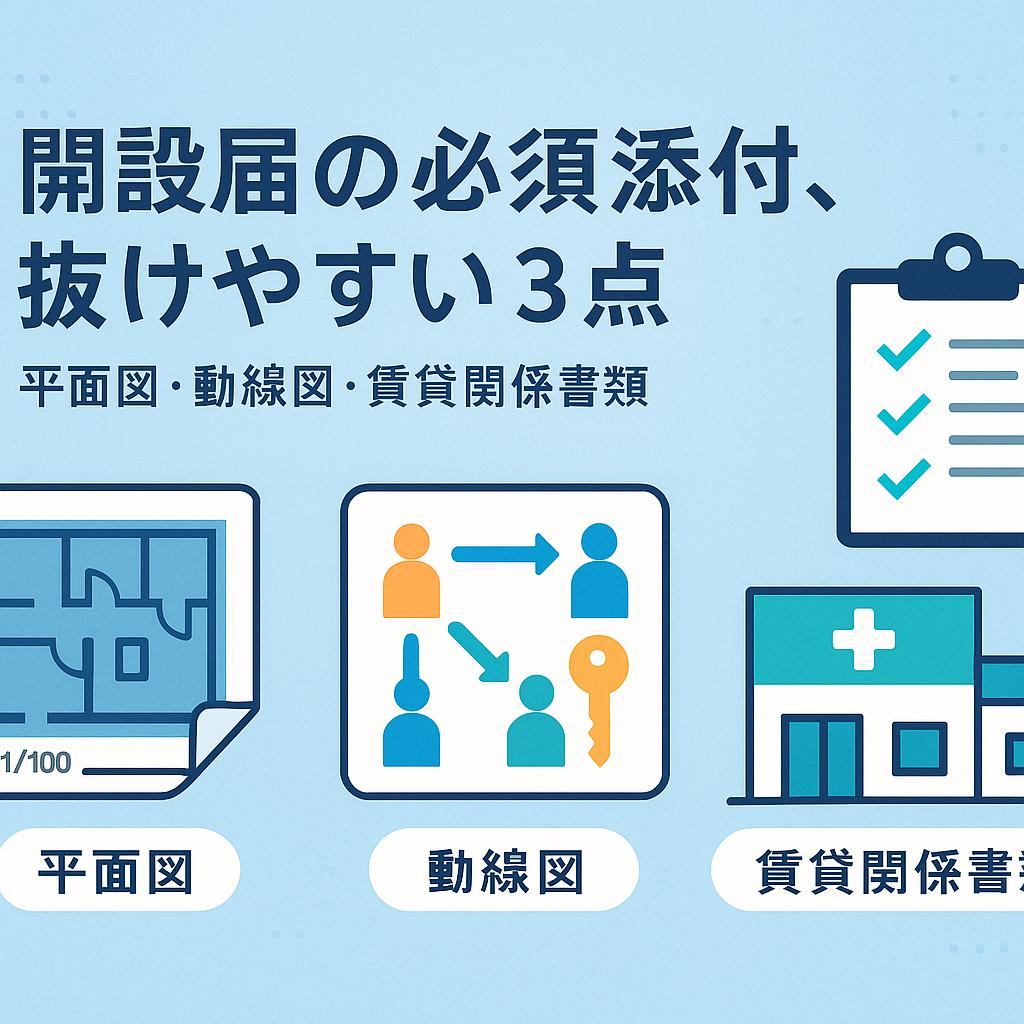

所管保健所の「診療所開設の手引き」に基づいて、開設届を提出しますが、実務で特に抜けやすい①平面図、②動線図(または平面図への動線記載)、③賃貸関係書類の3点。今日は、審査で見られる勘所を行政の手引に沿って整理します。

平面図:審査が一目で通る描き方

開設届の添付群には建物・敷地の平面図が含まれ、ビル診療所では「利用階全体の平面図」まで求められる運用が一般的です。

室名・面積・出入口・水回り・階段等を明示し、縮尺は1/100等で統一。とりわけ“内法寸法”で面積を拾い、待合・診察・処置・X線室の用途が一目で分かる図面にしておくと実査が滑らかです(東京都は「建物の平面図(ビルの場合は階全体)」を明記)。

動線図:交差回避と感染対策が伝わるか

動線図は条文名での義務ではないものの、平面図に患者・スタッフ・物品(汚物・清潔)等の動線を重ねて示すことを、多くの保健所が事前相談や実地確認でチェックします。

特に手術室や厨房を設ける有床診療所では、詳細図に“清潔/準不潔/不潔”の区分と「患者・スタッフ・機材の動線」を記載する様式が各地で明文化。無床であっても、受付→診察→検査→処置→会計の交差回避や感染対策上の分離が読み取れる図化は、差し戻し防止に極めて有効です。

計画初期に事前相談へ平面図+動線の重ね図を持参し、着工前にすり合わせましょう。

賃貸関係書類:使用権限と工事可否の証明

賃貸関係書類は“開設者の占有・使用権限”を裏づけるコア資料です。

土地・建物の登記事項証明書は原本日付の新しいものを、賃借の場合は賃貸借契約書の写しを添付(原本照合を求める自治体あり)。契約書は使用目的に「診療所」等が明記され、看板設置・内装工事・X線室遮へい工事等の可否が読み取れることが望ましい。テナント型では共用部(廊下・WC・避難階段)利用の可否も実運用に直結。提出部数や原本照合の要否は地域差があるため、計画段階から所管保健所の案内に合わせて準備しましょう。

実務チェック(3点の型)

① 平面図

「室名・面積(内法)・出入口・衛生設備・主要機器(X線等)・縮尺・方位」を必須ラベルに。ビルの場合はワンフロア全体図+当該区画の拡大図の二段構成にして、避難動線が読めるよう階段・エレベータを併記。

② 動線図

平面図へ色分け三層(患者/スタッフ/物品)で重ね、交差ポイントに改善注記を入れると審査側の確認が早い。手術室・厨房・MRI・X線等の詳細図が要る設備は、遮へい計算書・管理区域表示・5ガウスラインなど個別要件と一式化。

③ 賃貸書類

契約書写し+登記事項証明書を基本に、契約当事者=開設者であること、禁止事項(用途・騒音・振動・工事)が審査上の支障とならないことを事前に読み解く。

提出の段取り:工程表に落とす

自治体により開設許可(法人等)→開設→10日以内の開設届の順や、届出部数(2~3部)、事前相談の推奨が明確に示されています。

工程表には実査日・開設日・届出提出日と図面・契約書の最終確定日を入れ、関係者で共有を。これだけで差し戻しとタイムロスの大半は防げます。

平面図・動線図・賃貸関係書類を“先出し”して保健所と合意形成する・・・これが最短距離です。

まとめ(差し戻しを防ぐコツ)

① 平面図は内法寸法+用途が伝わるラベリングで描く。

② 動線図は患者/スタッフ/物品の三層色分け+交差回避を明確に。

③ 賃貸関係は診療所用途・工事可否・共用部利用を契約書で裏づける。

④ 事前相談を着工前に設定し、図面+契約書を持参してすり合わせ。

この4点を押さえれば、開設届の“最後のひと押し”でつまずく確率は大幅に下がります。医療専門行政書士が診療所開設のサポートしますので、お気軽にご相談ください。

⇩