結論と全体像

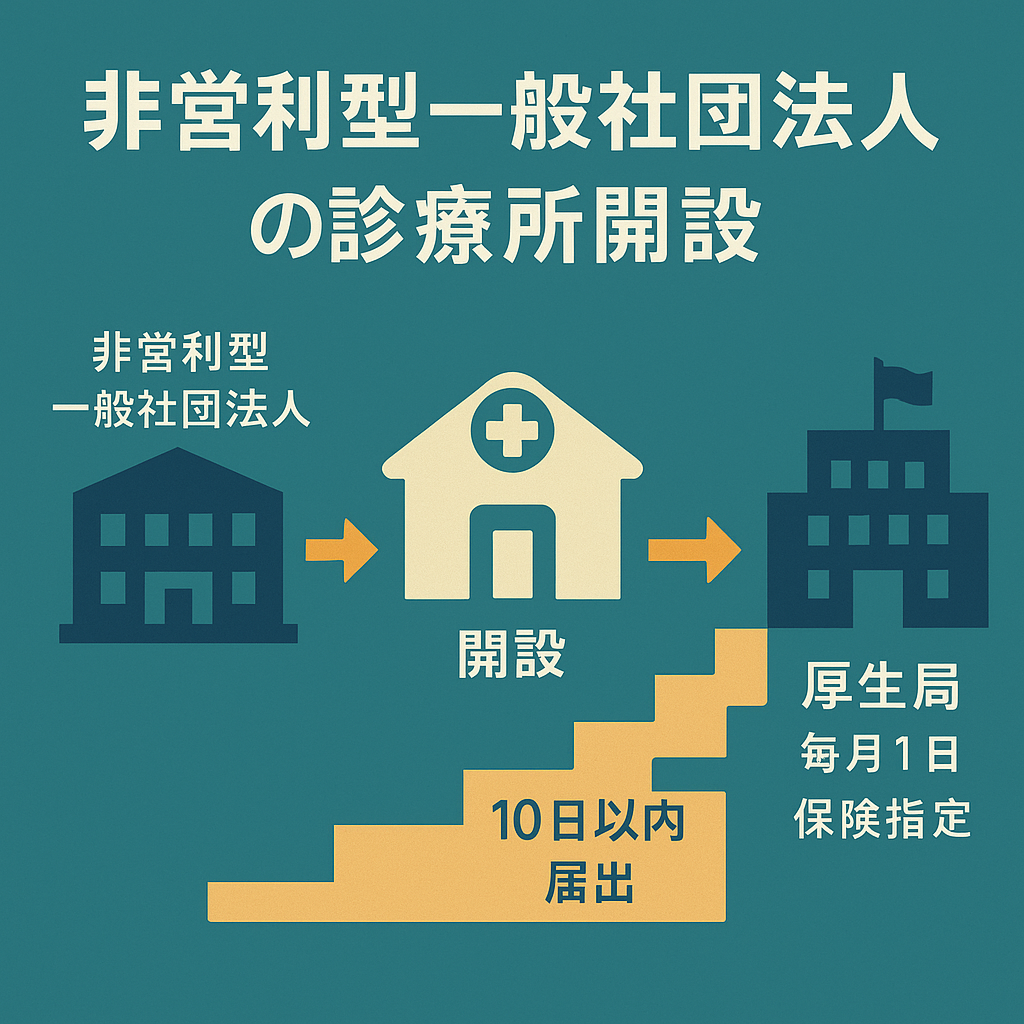

一般社団法人でも、要件を満たせば診療所や病院の開設者になれます。

審査の核心は二つ、責任主体性(誰が実質的に開設・経営を担っているか)と非営利性(剰余金不配分、営利目的でないこと)。

この二軸が書面と統治設計で一貫していれば許可・届出は十分に現実的です。

逆に言えば、資金の出し手や運営受託者が意思決定を握る構図が見えると、いわゆる“名義上の開設者”と疑われ、差戻しや追加照会が続きます。

まずは「誰が何を決め、どこにリスクと責任が残るのか」を文章と図で可視化するところから始めましょう。

法的フレーム:開設者、非営利性、手続きの違い

医療法が想定する開設者は、医師個人または非営利法人です。

一般社団は“非営利型”であれば射程に入りますが、利益配分の仕組みや関連当事者取引の設計が非営利性を損ねないことが前提です。

手続面では、病院は許可制、診療所は原則届出ながら、法人新規開設の場合は実務上、責任主体性と非営利性に関する立証資料を病院並みに求められる想定で準備しておくのが安全です。

さらに、定款・規程・職務権限表・稟議フローなど、内部統治の実在を裏づける一次文書を揃えておくと、審査が滑らかになります。

名義貸しを疑われないためのガバナンス設計

つまずきの大半はここに集約します。

人事権(採用・解雇・報酬)、契約締結権、資金決裁権を開設者(一般社団)に明確帰属させ、スポンサーやコンサル、関連会社に拒否権や包括的同意権を与えない、この線引きが重要です。

賃貸借・管理委託・機器リースなど主要契約は、対価が相場妥当で、独立当事者原則に沿っていることを相見積や入札記録で示しましょう。

理事・監事の選任は、利害関係の薄い外部人材を含めると説明が強化されます。

最後に、院内外の表示(看板・HP・リーフレット・院内掲示)を「開設者=一般社団」「管理者=医師」で統一し、印章・帳票・請求書の表記もそろえて、実体と表示の一致を担保してください。

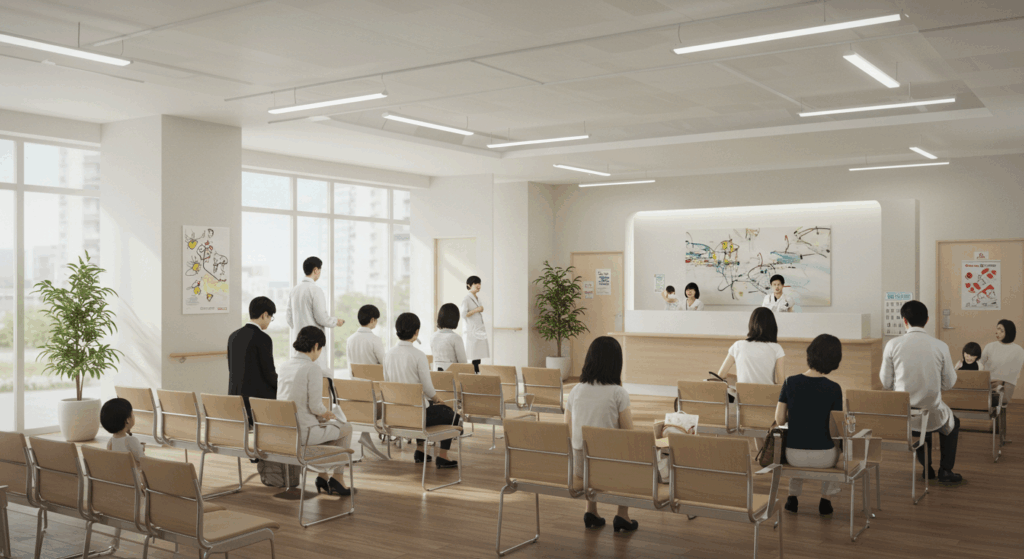

管理者(院長)要件と運営体制

開設者が一般社団でも、管理者は医師(病院は常勤)という大原則は変わりません。

任命権者は開設者ですから、理事会決議や辞令で指揮命令系統を明確化し、不在時の代行体制(副院長・当直医・提携医療機関の救急導線)まで文書化しておくこと。

リハ・在宅・画像・検査など外部委託が多い体制ほど、医療安全・個人情報・苦情対応の責任分界点(誰が一次応答し、誰にエスカレーションするか)をフローチャートで示すと説得力が増します。

病院であれば、委員会運営(医療安全・感染対策・事故調関連)やBCP、夜間・救急の体制表も合わせて準備しておきましょう。

申請ロードマップと“落とし穴”

実務は「体制→資金→図面→申請→表示」の順で組みます。

①体制:定款・理事会規程・職務権限表・稟議フロー・印章規程を整備。

②資金:自己資金・借入・寄付・補助金の整合を証憑で固め、第三者資金が経営関与の装置になっていないことを説明。

③図面・人員:構造設備、動線、機器台帳、勤務表、管理者任命書、各種マニュアルを束ねる。

④申請:理由書、議事録、契約書一式、運営計画、表示案を一体で提出。

⑤表示:開設者・管理者の掲示、HP・看板・レセプト記載の統一。

よくある不許可・差戻しは、「スポンサーの否決権や人事同意権が契約に潜んでいる」「関連会社への過大外注や売上連動家賃で非営利性が揺らぐ」「表示の不統一で実体が曖昧」という三点です。

申請前に第三者目線のレビューを一度通し、“実体・契約・表示”の三位一体が崩れていないかを点検しましょう。

⇩