はじめに

医療法第7条7項に「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。」されています。

その営利性の判断はについては、通知「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(平成5年2月3日総第5号・指第9号)」が参考になります。

以下に、本通知の要点を整理しました。

開設許可時に何を確認するのか

本通知は、医療法第7条・第8条に基づく開設手続において、

①申請者が医療機関の開設・経営の実質的な責任主体であること、

②営利目的でないことを厳格に審査するよう求めたものです。

背景には、名義上の開設者のまま、実際には第三者が病院を運営していた事例が判明したことがあり、厳正な審査で未然防止を図る趣旨が示されています。

審査は、開設主体・設立目的・運営方針・資金計画等を総合的に勘案し、説明聴取にとどまらず客観資料の収集も行うことが要請されています。

「責任主体」かどうかの判断枠組み

医療法第7条の「開設者」とは、原則として非営利法人又は医師(歯科は歯科医師)たる個人であり、開設・経営の責任主体であることが前提です。

責任主体性の具体的要件として、少なくとも以下を包括的に備えることが例示されています。

① 当該医療機関を自ら開設・経営する意思を有すること。

② 第三者の雇用関係下にないこと(雇用契約の有無を問わず実質で判断)。

③ 開設者個人や管理者が、当該医療機関と利害関係にある営利法人等の役職員を原則兼務し ないこと(やむを得ない小規模賃貸等は妥当な契約内容等を満たす場合に限り例外)。

④ 人事権・労働条件設定権を把握していること(内部規程による委任を除く)。

⑤ 収益・資産・資本の帰属主体であり、損失・負債の責任主体であること。

⑥併せて管理者(病院)は医師に限定、かつ常勤であることが明確化されています(医療法第10条関係)。

非営利性の確認ポイント

① 営利法人を開設主体としないこと(福利厚生目的の病院等は例外扱いあり)。

② 剰余金を役職員・第三者へ配分しないこと。

③ 医療法人は、法令で認める場合を除き収益事業を営まないこと。

さらに、土地・建物・設備を第三者から借りる場合の賃貸借の適正性(登記の推奨、契約の妥当性、売上割合連動の家賃NG等)も責任主体性・非営利性に直結する留意点として示されています。

許可後の「特別な検査」

開設後に責任主体性や非営利性に疑義が生じた場合、医療法第63条に基づき立入検査の対象となり、開設許可時と同様の事項を中心に確認が行われます(対象病院の事前報告等の手続も明記)。

実務チェックリスト(申請前の自主点検)

- 開設者本人(法人・個人)が最終的な意思決定権・人事権・資金負担責任を持つ構造か。

- 開設者・管理者と利害関係のある営利会社の役職兼務がないか(例外の要件を満たすか)。

- 賃貸借は相場・期間・更新条件等が妥当か、売上連動や過度な支配に繋がる条項がないか。

- 剰余金不配分、収益事業制限など非営利要件を定款・内部規程に反映しているか。

- 管理者が医師で常勤の体制になっているか(病院)。

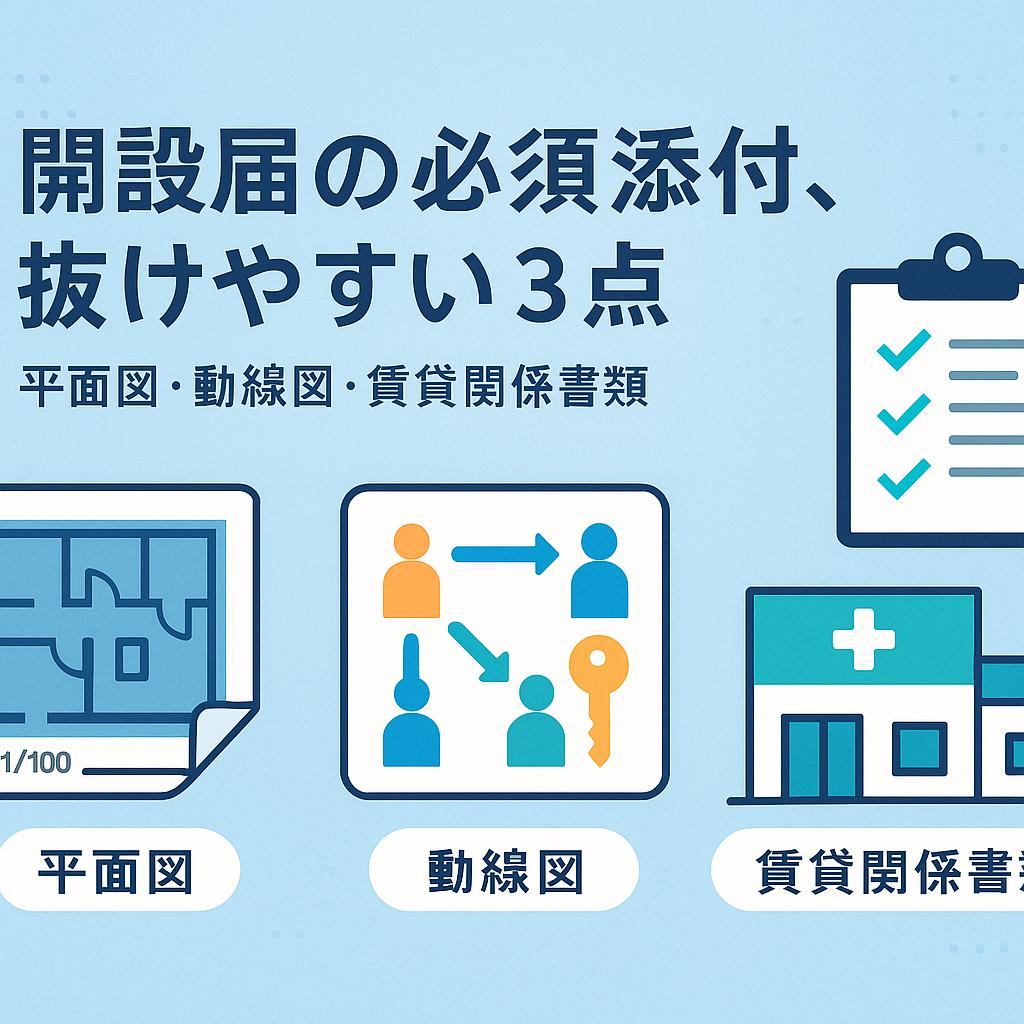

- 申請資料は説明だけでなく裏付け資料(契約書・議事録・資金計画等)を備えているか。

まとめ

本通知は、「名義貸し」や第三者支配の余地を排し、開設者=責任主体・非営利という医療法の原則を、許可審査と事後検査の両面で担保する実務基準を明文化したものです。

申請者側は、組織・契約・資金の設計段階からこの基準を織り込み、形式だけでなく実質でも要件を満たす体制整備が不可欠です。