はじめに

診療所は開設後も「名称」「標榜診療科」「所在地の住居表示」「開設者・管理者の氏名等」「構造設備の軽微な変更」など、届出時に記載した事項が動く場面が少なくありません。

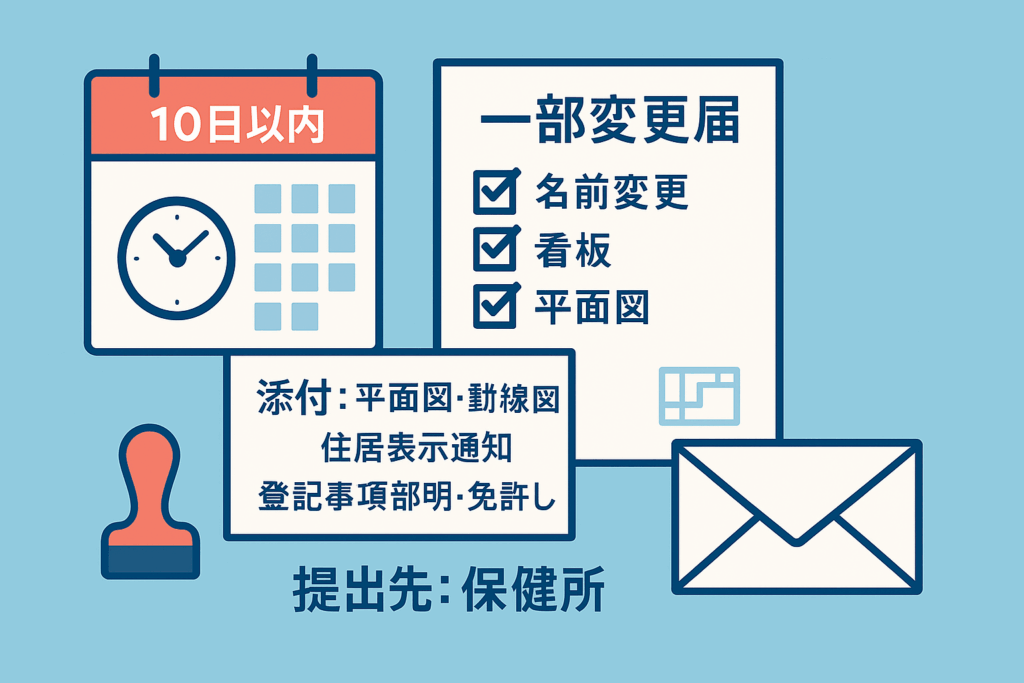

こうした“記載済み事項”に変更が生じたときに出すのが診療所開設届事項一部変更届です。

実務では、(1)提出期限、(2)届出で足りる変更か許可かの線引き、(3)添付書類の厳密さ、の3点でつまずきやすい。以下、行政対応の現場感で要点を整理します。

提出期限は「変更後10日以内」が原則

もっとも多い差し戻し理由が“期限超過”。医療法上、開設等の届出・変更は事実発生日から起算するのが基本です。

住居表示の実施日、名称変更の決裁日、管理者就任日など、法的に意味を持つ日を工程表に先に書き込み、10日以内に提出できるよう逆算してください。

連休や出張で遅れるケースに備え、委任状・代理提出の体制を最初から用意しておくと安全です。

「届出で足りる変更」と「事前許可が要る変更」を切り分ける

一部変更届の対象は、届出診療所(医師・歯科医師が個人で開設)の軽微な変更が中心です。

これに対し、①非医師・医療法人が開設する許可診療所で許可事項に関わる変更、②病床の種別・数や用途上重大な構造設備変更、③開設者の変更(個人→医療法人化含む)、④所在地の移転等は、事前の変更許可または廃止+新規の手続となります。

迷ったら工事前・告知前に所管保健所へ事前相談が鉄則です。

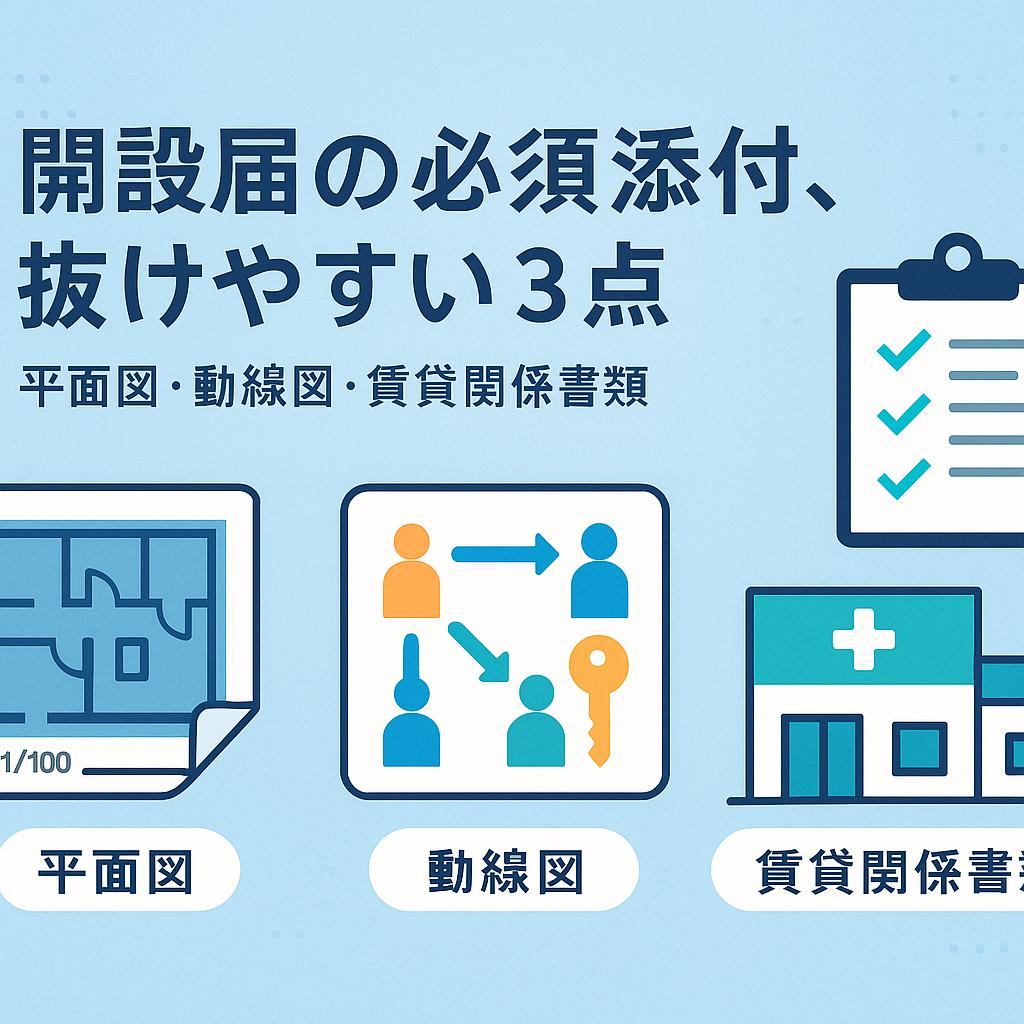

添付の“原則”は「客観的に変更を証明できるもの」

提出様式だけ整っていても、証拠の薄い添付は実務で最も嫌われます。

代表的には

① 名称・標榜科の変更:院内掲示(案)、看板・ウェブ表記の変更計画、広告規制への適合の説明メモ。

② 所在地の住居表示変更:自治体の住居番号決定通知や住居表示実施証明の写し。

③ 開設者・管理者の氏名・住所変更:住民票/登記事項証明書、医師・歯科医師免許証の写し(必要に応じ原本照合)、臨床研修修了登録証(医師)。

④ 構造設備の一部変更:変更平面図(内法寸法・室名)、動線重ね図(患者/スタッフ/物品)、X線が絡めば遮へい計算書・防護図・標識配置図。

⑤ 賃貸条件に関わる変更:賃貸借契約の変更合意書、共用部の使用許可文書。

自治体によって提出部数(2~3部)、原本照合の要否、電子申請の可否が異なるため、所管の最新手引に必ず合わせます。

「開設日」同様、“起算日”の定義を誤らない

起算日の取り違えも頻発します。たとえば管理者交代は新管理者の就任日、名称変更は理事会・株主総会等の効力発生日、住居表示は自治体の実施日が基本。対外周知日ではない点に注意。社内決裁書に効力発生日を明記し、添付で裏づけましょう。

周辺制度の“連動変更”を同時並行で

医療法の変更届だけでは現場は動きません。保険医療機関の変更届(地方厚生局)、労災・生活保護指定、麻薬施用者名簿、各種加算の届出など、制度ごとに別窓口・別様式があります。

名称・管理者・所在地が動くときは、関係一覧表を事前に作り、誰が・いつ・どこへを一本化してください。

遅延・虚偽には過料等のリスク

変更届の遅延や虚偽記載は、是正指導の対象となり得ます。

再提出で済むことが大半ですが、継続的・悪質と判断されれば過料の可能性も。内部統制として、変更の芽の早期検知→所管確認→添付収集→提出→控の保管をルーティン化し、年次棚卸しで表示・書類の整合性を見直しましょう。

現場が迷わない“提出前チェック”

① 起算日は法的効力発生日で設定したか。

② 様式は最新版か、提出部数・原本照合・電子申請の要否を反映したか。

③ 変更の根拠証拠(通知書、議事録、登記、免許写し)を添付したか。

④ 図面変更は内法寸法・室名・動線が読み取れるか。

⑤ 放射線・消防・賃貸条件など第三者の同意・許可が必要な変更は先に確保したか。

⑥ 保険・労災・生活保護・麻薬等の連動届は同時並行か。

⑦ 提出後の控(受付印/受付番号)と改定後の掲示・ウェブが一致しているか。

まとめ

スケジュールのコツ

① 計画段階で事前相談(変更案の図面・証憑案を持参)。

② 効力発生日の2週間前に書類を固め、発生日翌営業日に提出できる体制をセット。

③ 連動先は提出順を決めて一気に処理。

④ 周知(院内掲示・ウェブ)は受付印取得後に更新。

一部変更届は“軽微”に見えて、工程管理と証拠の精度が命です。

起算日の定義と添付の厳密さ、そして連動手続の同時並行。この三点を押さえて、確実・迅速に乗り切りましょう。

⇩