はじめに

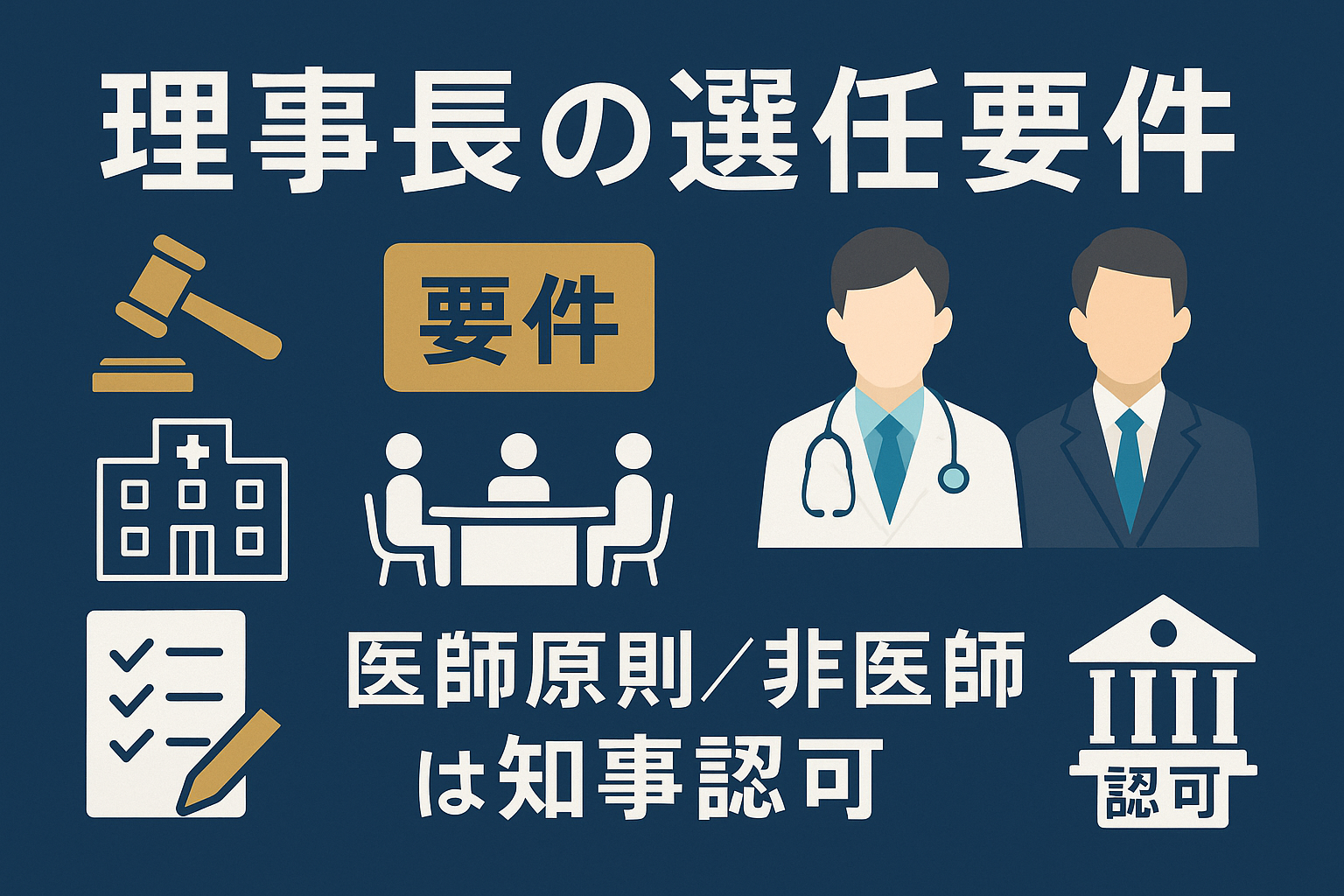

社団・財団いずれの医療法人でも、執行の要は「理事長」です。

選任要件を条文ベースで押さえ、実務の落とし穴(非医師の理事長、登記、名称の付与による表見責任)まで一気に整理します。

誰が理事長を選ぶ?(決定機関)

理事長の選出・解職は理事会の専権です。

理事会は業務執行の決定・理事の監督と並び、理事長の選出・解職を職務として担います。

候補者の資格(医師・歯科医師が原則)

理事長は「医師又は歯科医師である理事」から選出するのが原則。

ただし、都道府県知事の認可があれば、医師・歯科医師でない理事から選ぶことも可能です(非医師理事長)。

代表権と第三者対抗

理事長は法人の代表者で、裁判上・裁判外の一切の行為権限を持ちます。

理事長権限に社内的な制限を付けても、その制限は善意の第三者に対抗できません(取引安全のため)。

表見理事長に注意(名称付与の落とし穴)

理事長以外の理事に、代表権があると誤認させる名称を付すと、その理事の行為に対して法人が第三者に責任を負い得ます。

役職名の付け方・対外表示はガバナンス上の重要管理点です。

登記は「理事長のみ」

登記事項のうち代表者は理事長のみ登記します。

理事の交代ではなく、理事長の就退任・再任時にも変更登記が必要です(法定期間内)。

コンプライアンス・運営の勘所

① 利益相反:理事は利益相反取引を行う際、重要事実の開示と理事会承認が必要。理事長も例外ではありません。

② 差止請求:社員は、目的外行為や法令・定款違反の行為について、理事に差止めを請求できます(牽制装置)。

③ 監査体制:理事長交代期は内部統制が緩みがち。監事報告の適時化・外部監査の活用で信頼性を担保しましょう。

よくある誤り(チェックリスト)

① 理事会決議なく、社員総会で理事長を選んでしまう(×):選任権者の錯誤。

② 非医師理事長の認可抜けで就任扱い(×):知事認可を経てから選任・登記。

③ 役職名の誤表示で表見責任(×):「副理事長(代表)」等の誤解誘発を回避。

④ 登記の失念(×):理事長再任でも変更登記が要る。

まとめ

理事長の選任は理事会が行い、候補者は原則医師・歯科医師の理事。

非医師を据えるなら知事認可が前提です。

代表権の社内制限は第三者に対抗不可、名称付与は表見理事長の火種になり得ます。

最後に、理事長のみ登記という基本と、変更登記のタイミングを忘れずに。