はじめに

医療機関の「開設日」は、許可・届出、人員配置・機器稼働、保険指定や外部契約が同時に交差する“締切日”です。

特に診療所(歯科診療所を含む)は、医療法第8条により「開設した日から10日以内」に開設届を提出する義務があります(病院は許可制) 。

自治体は実務上、事前相談・開設前提出を推奨しており、図面・設備の適合確認を経てスムーズな開院につなげるのが安全策です。

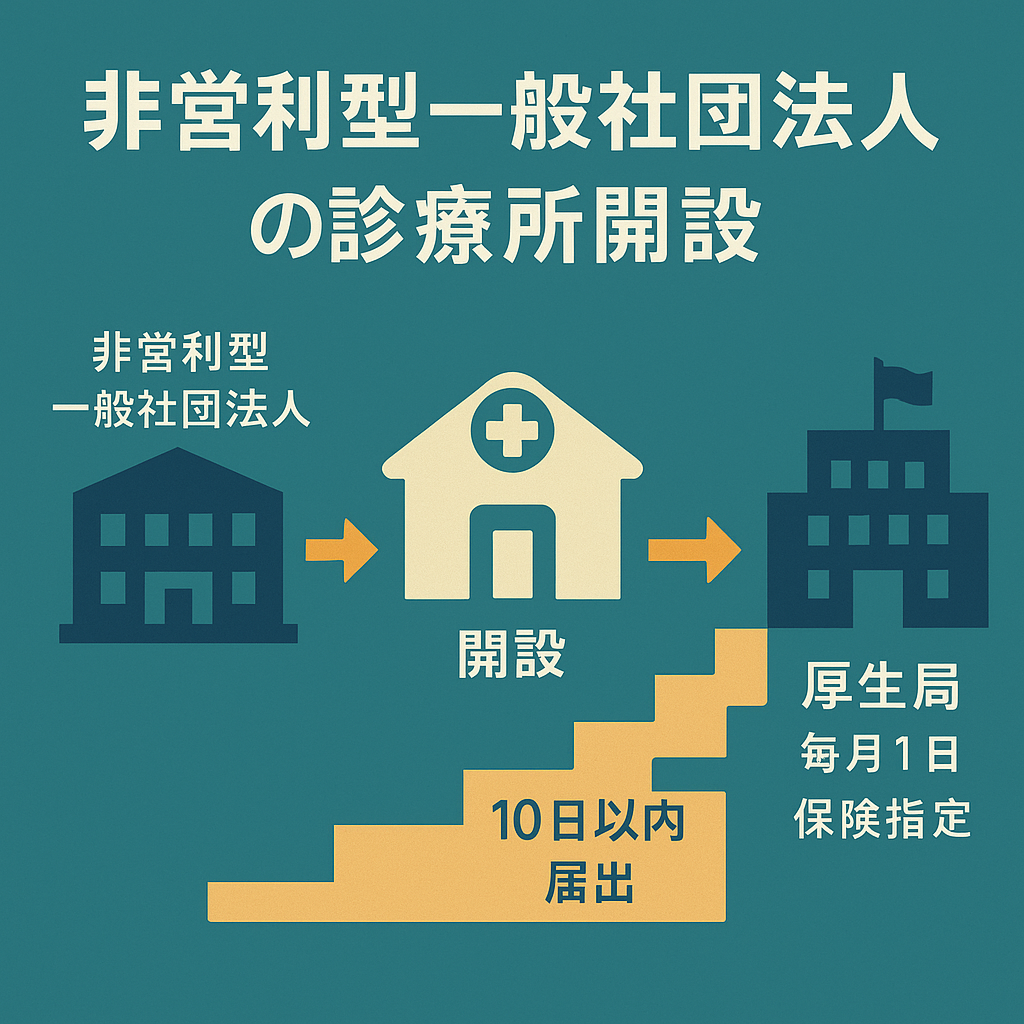

開設主体の確定

個人(医師・歯科医師)か医療法人かを早期に決定。

名義貸しの疑念を避け、設立目的・資金計画・議事録で実質性を可視化。

法人は定款に施設名・所在地・事業範囲を明記し、理事会・監事等の機関運営も設計しておく。

管理者要件の先行整備

管理者(医師/歯科医師)の就任承諾、勤務形態、常勤要件(病院)や不在時の代行、医療安全との役割分担を文書化。兼務制限の確認も事前に行う。

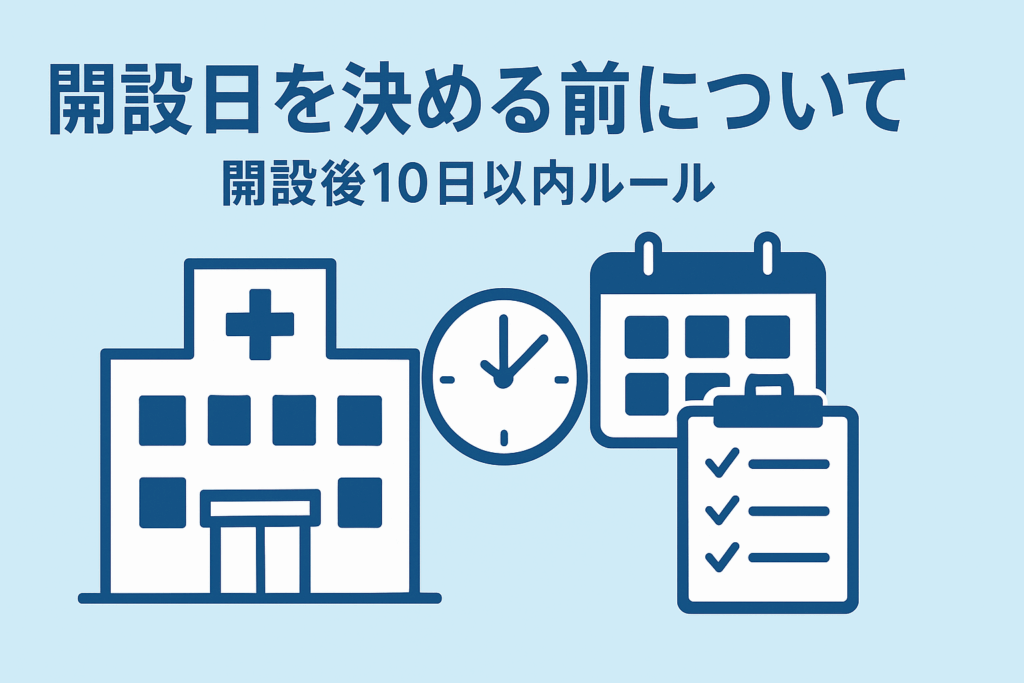

「開設後10日以内ルール」と届出の逆算

診療所の開設届は“開設後10日以内”が法定期限。

ただし保健所の立入や構造設備確認を見据え、実務では開設前に提出・事前相談を行うのが通例です。

保険診療を予定する場合は、開設届ののちに「保険医療機関指定」を申請する流れを組み込み、自治体・厚生局の締切からクリティカルパスを設定します。

施設・人員の稼働準備

構造設備基準に適合する図面確定、標榜科―人員―機器の整合、据付・校正・保守契約、就業規則・勤務表(当直・オンコール)を整備。

電子カルテ・PACS・レセ電は「引渡し→検収→リハ稼働」で動作確認。

会計・請求・内部統制

社保・国保、公費、労災・自賠責の請求フローを標準化。

現金・預り金・自費の規程、文書発行権限、返戻・査定の是正手順、理事会報告様式(法人)や帳簿起算(個人)を開設日に同期。

外部連携の初期設定

地域連携、救急当番、検査外注、感染性廃棄物、医療ガス、保守・清掃・警備、賠償責任保険、銀行・リース枠等を事前契約。

広報は開設届の見通し後に段階実施。

日付の三層構造で管理

①手続起点日(開設者・管理者・資金確定)

②法令クリア日(許可/届出受理の見通し確定)

③診療開始日(人員・機器・契約が稼働可能)

対外告知は②以降、予約開始は③直前が安全。

よくある落とし穴

・内装遅延で機器搬入・校正が後倒し

・放射線・麻薬・特管物の事前手続漏れ

・管理者の常勤要件・兼務制限の見落とし

・保険指定の締切超過で自費スタート

・個人情報・医療安全の初回教育未実施

チェックリスト(抜粋)

□ 開設者・管理者の実質性資料一式

□ 許可・届出・各指定の提出順/締切表(10日以内ルールの反映)

□ 標榜科・人員・設備の整合表

□ 就業規則・勤務表・当直/代行体制

□ レセ電・公費・労災・自賠責の運用マニュアル

□ 消防・廃棄物・保守・保険・賠責の契約原本

まとめ

開設日は“先に決める日”ではなく“逆算で導く日”。「開設後10日以内ルール」を軸に、主体の実質性、管理者要件、手続と稼働準備を前倒しで固めれば、無理のない開院スケジュールが描けます。

自治体の手引きや厚生局の締切は差異があるため、個別の管轄情報で工程を確定させましょう。