はじめに

社団医療法人に特化して、「合併・分割・解散」で社員総会がどこまで関与し、何を決め、いつ都道府県知事の認可(または届出)が必要になるのかを、条文・厚労省通知・モデル定款ベースで整理します。

M&A(組織再編)で見落としがちなポイントも最後にチェックリスト化しました。

全体像:社員総会が“特別決議”で舵を取る

社団医療法人の最高意思決定機関は社員総会です。

資本多数決ではなく「一人一票」で議決され、合併・分割・解散のような組織根幹の変更は、社員総会の特別決議を前提として知事の認可手続きに進むのが基本線です。

社員総会という位置づけは厚労省の基礎資料でも明確です。

解散:決議→認可/届出→清算

モデル定款では、解散事由として「社員総会の決議」「合併」「破産手続開始の決定」「設立認可の取消し」等を列挙。

社員総会の決議により解散する場合、総社員の4分の3以上の賛成を要する設計が示されています。

さらに、社員総会の決議等による解散には知事認可を要し、清算人は原則として理事だが、社員総会で外部清算人を選任することも可能、といった運用がモデル定款で読み取れます。

条文上は、解散後の手続として知事への届出義務や、残余財産の取扱い(公的性を踏まえた限定的帰属)が規定されています。

実務では「認可(該当事由のとき)」と「届出(解散事実の報告)」の双方に注意が必要です。

合併:社員総会の特別決議+知事認可+添付書類

合併は必ず知事認可の対象で、認可申請には理由書、総会手続を経たことの証明、新設(又は吸収)合併契約書、合併後2年間の事業計画、役員就任承諾書等の多数資料が必要になります。

準備書類は合併スキーム(新設/吸収)で異なるため、議案段階から逆算して整えるのが安全です。

また、新設合併では、たとえ両法人が「持分あり」でも、合併後に新設される医療法人は「持分なし」になります。M&Aストラクチャー設計上、ガバナンスや出資者関係の再整理が不可欠です。

分割:契約(又は計画)事項の法定記載+認可

吸収分割・新設分割いずれも、契約(計画)に資産・負債・雇用契約など承継範囲、分割後2年の事業計画、効力発生日等の必須記載があり、知事認可の対象です。

分割は医療機関の許可・管理者体制・非営利性の維持と密接に絡むため、社員総会での説明資料は合併と同等以上に精緻さが求められます。

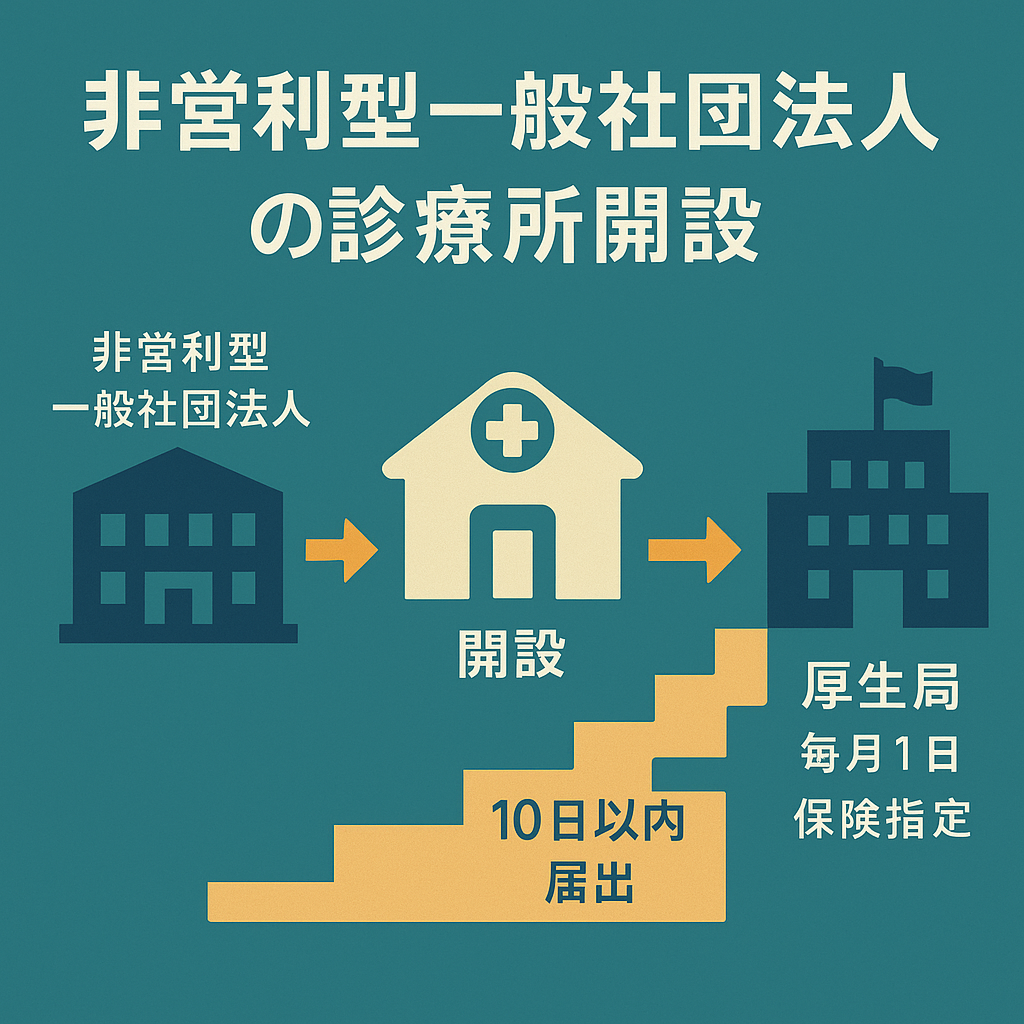

手続カレンダー:認可“受付期”に要注意

多くの都道府県は、設立・解散・合併・分割の認可申請に受付期間(年数回)を設けています。

社員総会日程や監査・議事録整備、公告タイミングは、この認可スケジュールから逆算して設計するのが現実的です。

東京都や北海道の公表スケジュールは実務上の目安になります。

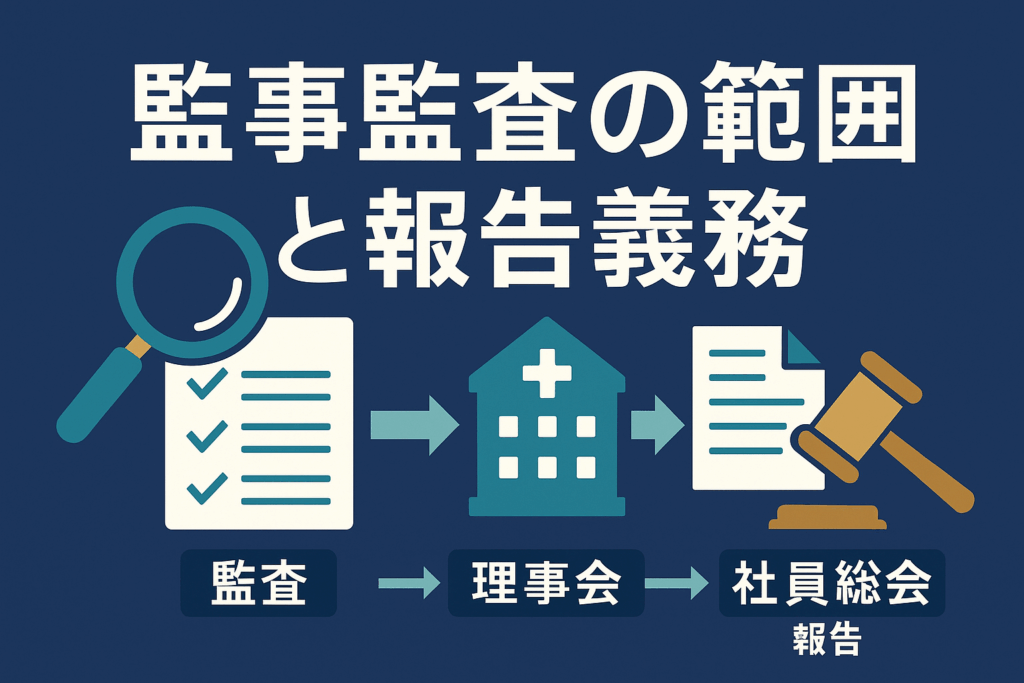

監事・ガバナンス:M&Aの“内部牽制”

監事は業務・財産の監査権限を持ち、重要議案の適正性担保に関与します。

合併・分割・解散のような大規模議案では、監事による資料精査や総会提出前のチェックフローを定型化しておくと、認可審査・金融機関対応でも好影響です。

社員総会・書式の実務ヒント(社団版)

① 召集通知・議案書は、承継資産・負債・雇用・診療体制・管理者・名称・公告方法を明示。

議案外決議を避ける設計に。モデル定款の体裁・議事録作法を参照。

② 解散の場合は、認可の要否と届出の双方を工程表に入れ、清算人選任(必要なら外部)を議案化。

③ 合併・分割は、認可申請の添付書類を“前倒し”で整備(役員就任同意、2年事業計画、管理者氏名等)。

④ 受付期のある自治体では、総会日程→審議会→認可→効力発生日の順でクリティカルパスを可視化。

まとめチェック(社団M&A再編版)

① 決議主体・要件(特別決議/定足数)は定款で明確か

② 認可・届出の要否と添付資料はスキーム別に網羅したか

③ 監事レビュー・議事録・公告・清算(解散時)の順序は整理済みか

④ 持分・統治・出資者調整(新設合併等)は早期に着手したか

⑤ 税務の適格判定と資金・不動産の論点を同時設計したか

本稿の要点を踏まえ、各法人の実情に即した「総会議案・議事録・認可申請」の雛形整備と、早期の当局・金融機関連携をご検討ください。