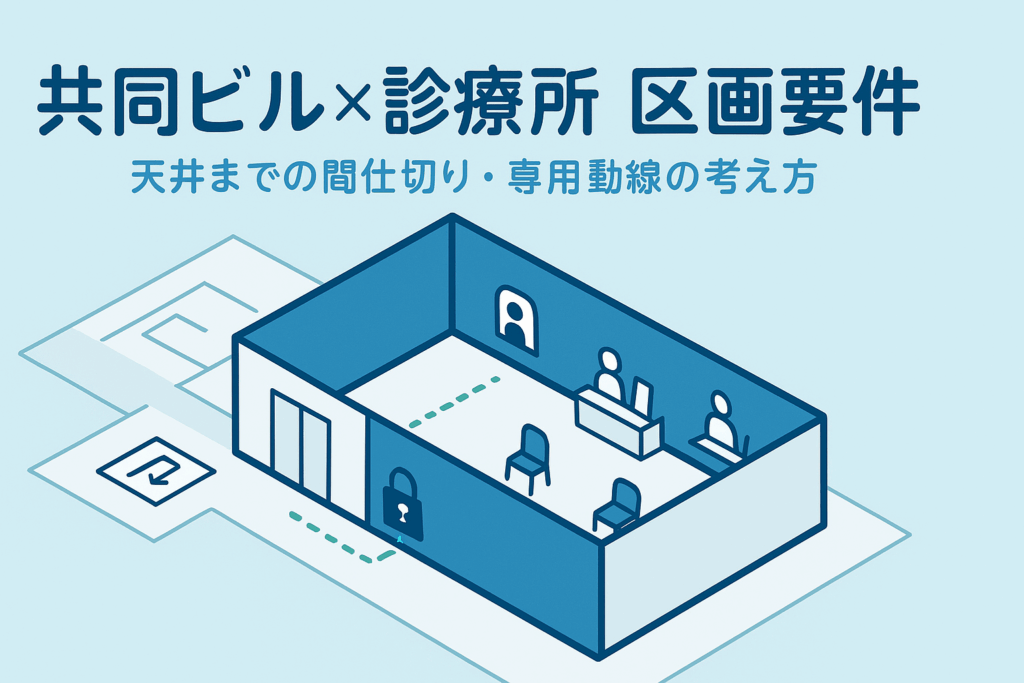

はじめに:なぜ「区画」が要となるのか

共同ビルで診療所を計画するとき、最初に検討すべきは「区画」と「動線」です。

医療法・同施行規則は、診療所の構造設備に衛生・防火・保安上の安全性を求めており、その実現手段としてテナント区画の明確化と患者動線の専用性(またはそれに準ずる管理)が審査の核心になります。

開設者が医療法人か個人かにかかわらず、施設に課される水準は同一です。

法的枠組みの要点

診療所は「施設基準」に基づき評価されます。

したがって、ビル共用部(エレベーター・階段・廊下等)と診療所内部とを確実に分け、第三者の通り抜けを許さないこと、必要な室(待合・診察・処置・汚物処理・倉庫等)の配置・面積・換気等が合理的であることが前提になります。

特に雑居ビルでは、共用部の雑音・臭気・粉塵・火災拡大のリスクが高いため、区画性能の確保が重要度を増します。

天井までの間仕切りが原則

他テナントと接する境界や共用廊下に面する部分は、基本的に天井まで到達する常設の壁と扉で区切ります。

可動パーティションやカーテンだけでは、遮音・防煙・防火・衛生の観点で要件を満たしにくく、実地審査で是正を求められがちです。

扉は自己閉鎖機能やシリンダー管理を含め、診療時間外の侵入防止まで見据えた仕様が望まれます。

専用動線と前室の設計

理想は専用エレベーター・専用階段・専用出入口ですが、ビル条件で共用動線の利用が避けられない場合は、受付前の前室(オートロック等)を設けてワンクッションを置き、部外者が容易に診療エリアへ侵入できない構成にします。

前室はプライバシー確保(来院者の露出防止)とセキュリティ(鍵管理・入退室ログ)を両立でき、感染対策上も有効です。

複数階・分散配置の「一体性」

同一フロア内でまとまらない、あるいは検査室のみ別階に置く。こうした計画は施設の一体性を論点にされます。

患者の移動頻度・導線の安全性・途中の共用部管理(監視カメラ、案内表示、鍵付き扉)を図面と運用規程で具体化し、「一体として機能する」ことを説明できるようにしておきます。救急対応や車椅子動線の支障がないかも併せて検証します。

共用部との取り合い・消防建築との整合

ビル既存の防火区画、避難経路、内装制限は医療法の区画設計と不可分です。

受付・待合を避難経路上に張り出さないか、扉の開閉方向は避難を妨げないか、梁下・スラブ上の隙間処理で防煙区画が成立しているか、各設備の耐火・準耐火性能は満たすか。

これらを建築基準法・消防法の観点で早期に突合し、必要ならビル管理会社・消防署と三者協議を行います。

図面・申請の実務フロー

① 基本計画:テナント候補の柱・梁・ダクト位置を把握し、共用部との界壁を“天井まで”に設計。

② 事前相談:保健所へ平面図・断面概念図・鍵管理案・警備契約の草案を持参し、区画と動線の妥当性を擦り合わせ。

③ 詳細設計:扉仕様(自己閉鎖・ストッパー禁止等)、天井内の防火処理、換気経路(排気の逆流防止)を確定。

④ 工事・完了検査:写真・帳票で施工を記録。消防同意や建築確認が絡む場合はスケジュールを前倒しに。

⑤ 開設手続:個人は開設後の届出、医療法人は許可→届出の順(ただし区画の要求水準は同一)。

まとめ

共同ビルでの診療所は、天井までの間仕切りと専用動線(または同等の管理)を核に、建築・消防・医療法の三位一体で整えるのが成功の鍵です。

図面だけでなく、鍵・清掃・警備・患者誘導といった運用設計までを含めて一体化し、事前相談で根拠を示すこと。開設者の形態に関係なく、同じ基準・同じ説明責任が求められる。これを前提に、早い段階から“区画と動線を可視化する”ことが、審査を一度で通す最良の戦略です。

⇩