はじめに

医師が診療所を開設する際、大きく分けて「個人開業」と「医療法人設立」という二つの選択肢があります。どちらも医療を提供する点では共通していますが、法的な位置づけや運営の仕組みには大きな違いがあります。

本記事では、両者の特徴とメリット・デメリットを整理し、先生方が開業形態を検討する際の参考となる情報をお伝えします。

個人開業医の特徴

個人開業とは、医師個人が開設者となり、自らの名義で診療所を運営する形態です。

① 手続きの簡便さ:開設届を保健所に提出すれば比較的スムーズにスタートできます。

② 柔軟な意思決定:経営判断は院長個人の裁量に委ねられます。

③ 税務処理:所得は「事業所得」として課税され、累進課税が適用されます。

一方で、事業の存続性に課題があります。開設者の高齢化や死亡などによって、親族や第三者に承継する場合、現存の医療機関を廃止し、新たに医療機関を開設する必要があります。

そのため診療所の廃止と開設するための行政手続きが必要となるばかりでなく、診療所の資産を譲渡するか賃貸するかなど、様々な手続きが発生します。

医療法人の特徴

医療法人は、医療法に基づき都道府県知事の認可を受けて設立する法人格です。

① 法人格による継続性:理事長が交代しても法人自体は存続するため、事業承継が容易です。

② 事業の拡大性:複数の医師や役員による運営が可能で、規模拡大にも対応できます。個人開業の場合は医師個人が管理者になるため、1か所の医療機関しか開設できませんが、医療法人では複数の医療機関を開設することができます。

③ 資金調達の幅:法人名義での借入や設備投資がしやすくなります。

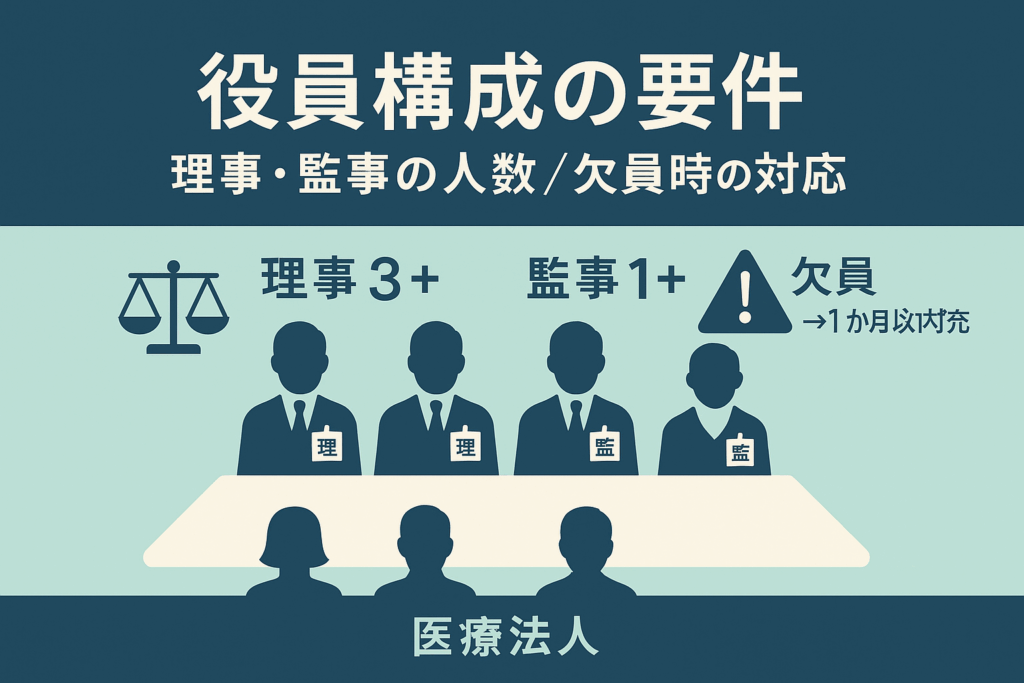

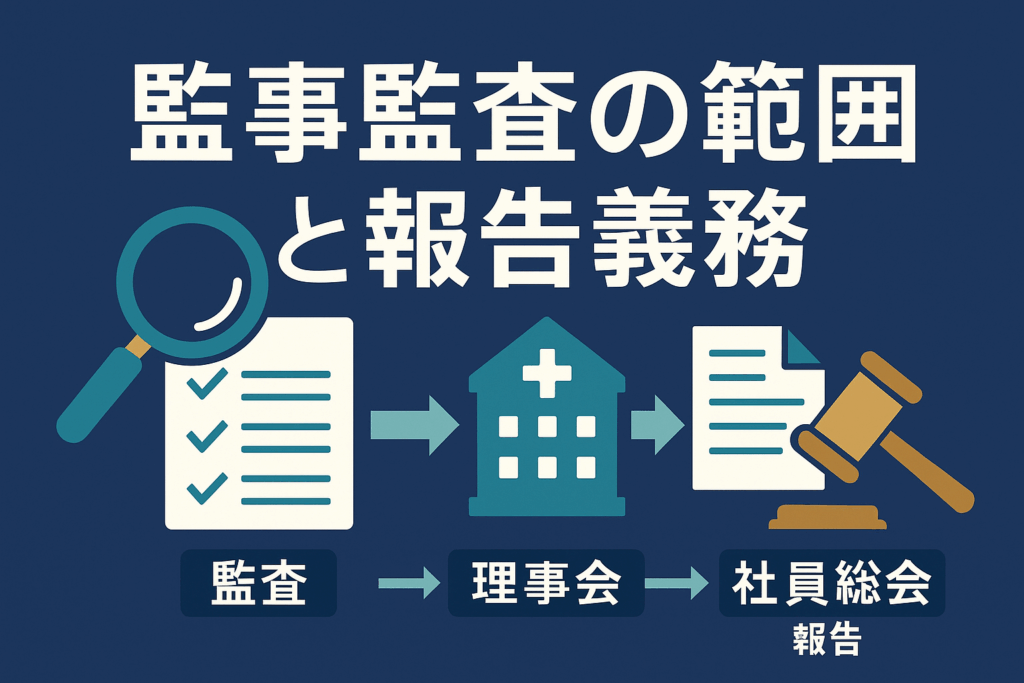

ただし、法人設立には定款作成・社員総会の開催・事業計画の提出など、多くの書類と審査が必要です。また、設立後も毎年「事業報告書」や「計算書類」、隔年で「医療法人役員変更届」の提出が義務付けられており、定期的な手続きが必要となります。

税務上の違い

① 個人開業:所得税が課税され、税率は累進課税(最大45%)。所得が増えるほど税負担が重くなります。

② 医療法人:法人税が課税され、税率は一律(中小法人は軽減税率あり)。また、給与所得控除を活用することで理事長個人の税負担を抑えることも可能です。

税務上の有利・不利は、収益規模や家族への給与支給の有無によって変わるため、税理士との相談が不可欠です。

まとめ

① 個人開業はシンプルで自由度が高い一方、承継や税負担に課題があります。

② 医療法人は設立・運営に手間がかかるものの、継続性や資金調達の面で有利です。

どちらを選ぶかは、先生方ご自身の診療スタイル、家族の関与、将来の承継計画、収益規模などを踏まえて検討する必要があります。

医療専門行政書士としては、先生方が自院の将来像に合った最適な形態を選択できるよう、制度や手続きの違いを丁寧にご説明し、設立から運営までを伴走することでお役立ちできると考えています。